利用「不同層面」的思維堆疊出思考層面的「選項」,而非直線式的思考

開頭就提出選項的「前提」,三種層面的思維

1.法制上的思維

2.經濟學的思維

3.商人的思維

同一件事情的發生,藉由這3個層面去探討。

例如,1個人走在人行道上,卡車失控往他的方向衝了過去

法制上,卡車衝了人行道是違規,如果真的撞傷行人,當然是要理賠

經濟學上,卡車撞入人行道造成損壞與人員傷亡的代價,付出的社會成本有多高?除了損壞人行道與路旁的建築物外,被撞的人如果傷殘甚至死亡,其背後要撫養的家庭又高達多少金額?

商人的思維,被撞了誰比較不划算?卡車與人行動或建築物的損壞,都是錢可以解決的事,然而人受傷了卻難以挽回

不同層面的思維堆疊出「選項的前提」

接續著從個人「選項的前提」,去選擇適合自己的方向,並以「長期發展」去做為定錨,在發展中找尋自我與社會價值共同成長的方向

例如提供有價值的產品或服務,為自己與社會取得利益,像是作者本身提供的商業諮詢服務

底層邏輯當然更少不了區分看法與事實的差異,並做出驗證,而非落入「集體錯覺」

集體錯覺

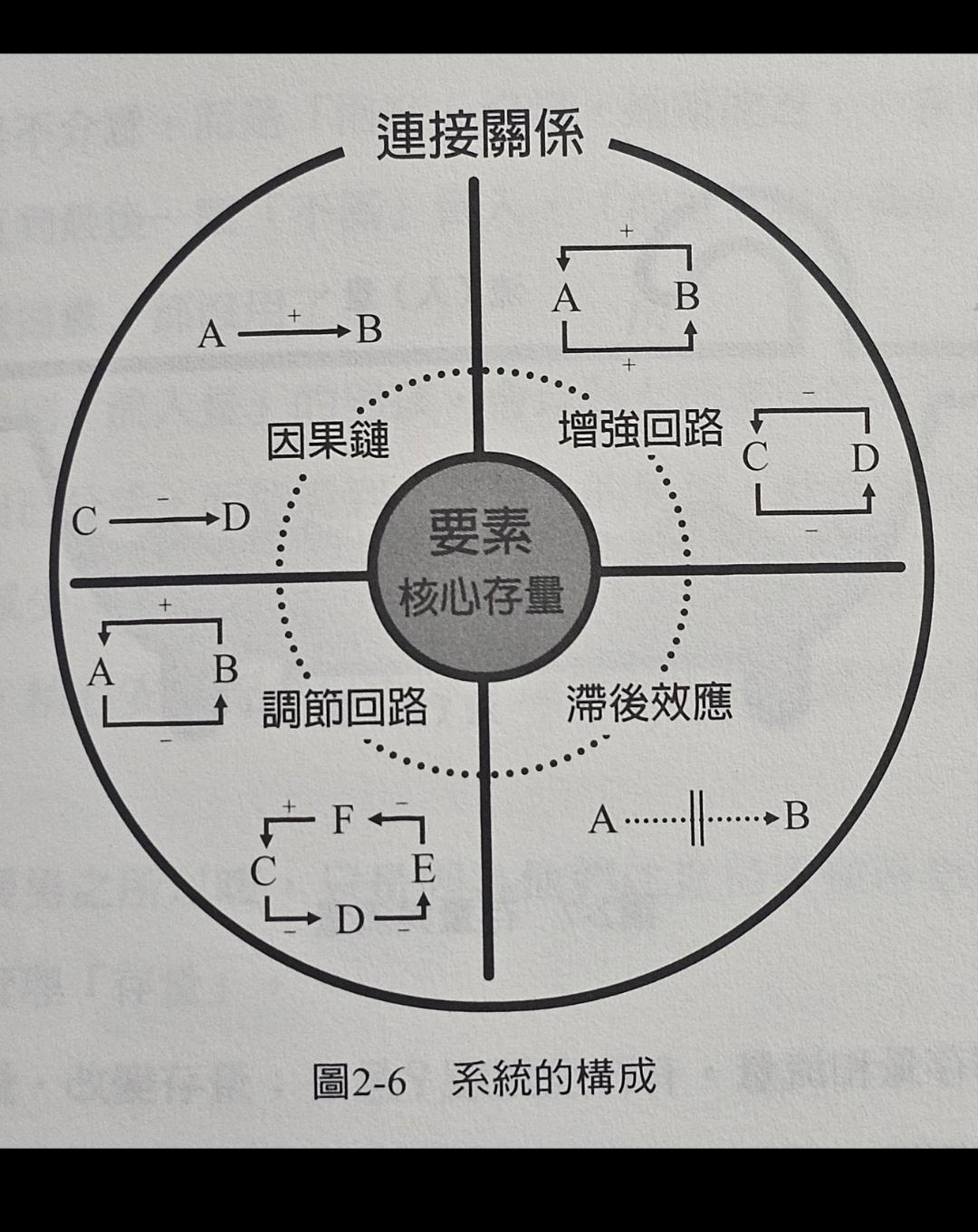

書中也提到系統思考的模式,其中滯後效益是最容易忽視的,像是2008的金融風暴與台灣曾出現的喬治&瑪莉現金卡,都出現滯後效益(又稱灰犀牛),造成很大的問題

在身體健康方面,也是這個滯後效益不容忽視,長期的心理壓力與勞累容易被壓抑後,在最後爆發出來

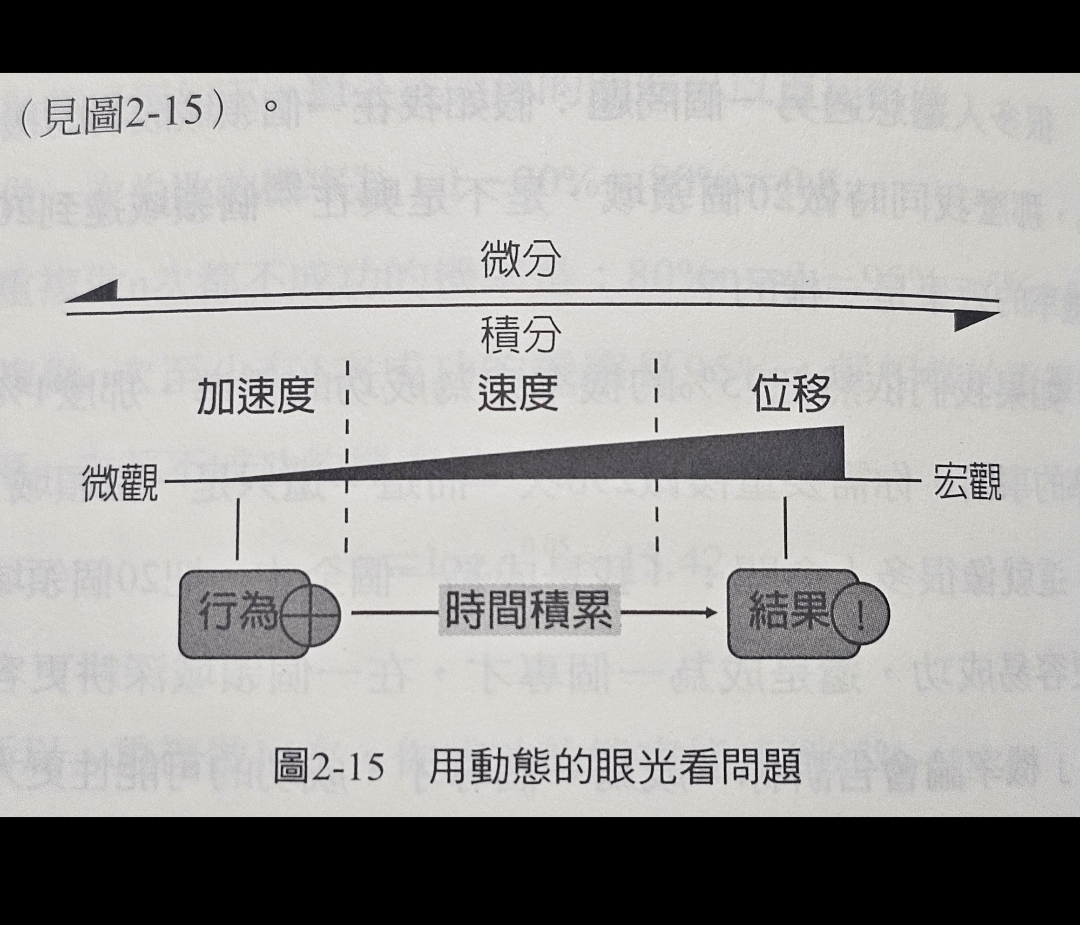

作者也提到微積分的概念,要用動度的視角去看待事物的發展

底層邏輯像是系統思考般去整體角度觀察,像是水桶滿了不是再找桶子來裝,而是往根源的水龍頭關閉

而水桶裝不滿,不是把已經全開的水龍頭轉破,而是想辦法再找出新的水源。

沒有留言:

張貼留言